患者さんとの距離感。患者さんとの関係のあり方。今日はそれについて考え、できれば読者の先生方の意見も聞かせてもらいたいと思う。

東京で長年、精神科の臨床をやってきた私が、北海道のへき地診療所にプライマリ・ケア医として赴任して2年以上が経過した。医師としての仕事の内容も生活も何もかもが変わったが、もっとも大きな変化を感じるのがこの「患者さんとの関係」だ。

これは医師ではなくカウンセラーの世界の話だが、カウンセリング関連団体の多くの倫理規定には、カウンセラーとクライアントの「二重関係の禁止」「性的行為の禁止」がうたわれている。「二重関係の禁止」とは、「家族、同僚、友人など元から私的な関係にあった人のカウンセリングを行ってはいけない」ということである。「性的行為の禁止」は説明するまでもないだろう。

さらに、「カウンセラーはカウンセリングが終結して一年未満のクライアントと結婚関係を結んではならない」という結婚に関する倫理規定をもうけている団体もある。これはアメリカ心理学会にならうもののようだが、たいへんに具体的であると同時に、逆にクライアントらの人権に抵触しないかとやや心配になる。

精神科医の倫理綱領から

それに比べると、日本精神神経学会が定める倫理綱領はもう少し抽象的だ。第7項「乱用と搾取の禁止」から一部を引用しよう。

7-1 地位の乱用の禁止

精神科医師は、自らの専門的技能や地位を乱用しません。例えば、診療の相手方に対して性的接触を図る行為や、診療上の利益や不利益と関係付けて研究参加を促す、などの行為は地位の乱用にあたり、不適切です。

7-2 搾取の禁止

自らの優越的立場を利用した搾取、例えば性的搾取などは、特に深刻な反倫理的行為です(以下省略)。

この場合、「性的搾取を図る行為」とは何を指すかまでは記されていない。ただ研修医時代、指導医からは患者に対して恋愛感情を抱いたり“えこひいき”のようなことをしたりしてはいけない、もし強い好意を感じたとしても、それは患者への「陽性感情転移」という無意識の動きであり実際の恋愛感情などとは違うので錯覚しないように、と教えられた。つまり、職業的には患者に共感したりその訴えを了解したりする必要はあるが、その枠を出て個人的な感情を持ったりそれに基づいて行動したりしてはいけない、ということだ。

長い精神科医としての生活で、私はおおむねその原則を守ってきた。友人や親しい知人など私的な関係がある人の場合は、よほどの事情がない限りは頼まれても診察室では会わない。逆に、診察室で会った人と意気投合して個人的な友人になったこともない。「この人ともし別の場所で会っていたら良い友だちになれたかも」などと想像することもあったが、「今度、飲みに行きましょう」などと誘うのはもってのほか、と思ってきた。

ところが、へき地診療所に来ると状況は一変した。食料品店が2軒、コンビニが1軒しかないこの地区では、買い物に行くだけで患者の誰かに会う。そもそも店の経営者や従業員もみな診療所の患者だ。2年もいると同世代の女性たちと仲良くなり、LINEを交換し「家で忘年会やるから来ない?」などと誘われて出かけることもあるが、その人たちも高血圧や高脂血症などで定期受診している。周囲60キロ圏内にある医療機関はここだけなので、役場職員どころか院内の職員もみな患者だ。そもそも私自身、もうひとりいる医師に抗ヒスタミン薬や腰痛用の鎮痛剤を処方してもらうこともある。

「いまは精神科ではなくて内科がメインなんでしょう?だとしたらそれでいいのでは」と思われるかもしれないが、「科は問わずに診る」を原則としているこの診療所には、メンタル系の問題で受診する人もけっこういるのである。その人たちから「遊びに来て」などと誘われたことはないが、今後、もしあったらどうしたらよいのか、と考えることがある。「内科でかかっている人の誘いは受けるけれど、メンタルの人はお断りです」などと言うのもおかしな話だ。

“ほど良い距離感”はどれくらい?

ほかの医師たちは、「診察室外での患者との関係」をどうしているのだろう。おそらく人によってずいぶん違うのではないか。私の知人でも、内科系だが患者からのSNSの友だち申請はすべて断っているという医師もいれば、仲良くなった患者夫婦と海外旅行に出かけたという医師もいる。本来なら科を問わず「なるべく距離を置いて個人的な関係にはならない」が原則だとは思うが、長年のつき合いでそうも言ってはいられない場合もあれば、私のように、あまりにも小さな町にいて個人的なつき合いをすべて断ったら日常生活が成り立たないという場合もあるだろう。

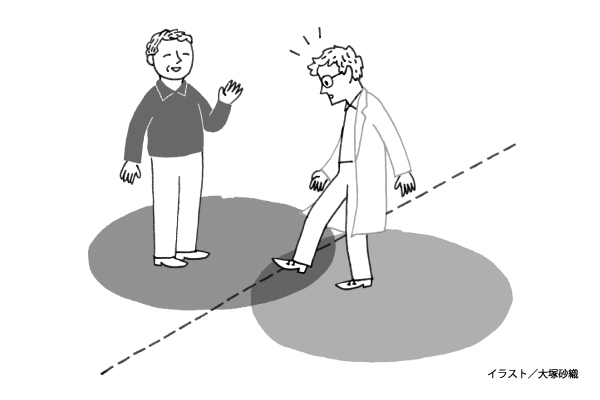

とはいえ、精神科医としてのキャリアが長い私は、やはり気になるのである。医師と患者の関係はいまや対等だとされているが、それでもそこにはパワーの違いがある。もちろん、「お客様である患者の方がパワーが上だ」という人もいるだろうが、必ずしもそれは正確ではない。呼び名からして「先生」である医師は、検査や診断、治療方針の確定などその道のプロフェッショナルであり、ちょっと大げさに言えばいま目の前に座っている患者の“命のカギ”を握る人物だ。検査を受けた後、「先生」が「がんが見つかりました」と言うか「悪いものではありませんでした」と言うかによって、患者の運命が左右されることもある。

こういう非対称的な関係では、完全なる対等というのはありえない。たとえば、自分のがんを発見していま治療してくれている主治医と診察室の外では飲み友だち、という人がいたとしよう。いつものバーで話しているときに、医者が「オレは宗教は信じてないんだ。信仰でいったい何が救われるのか、と聞きたいね」と言った。その人は実はクリスチャンでときどき教会にも行く。もし、ただの友人なら「いや、宗教にも良い面があって」などと反論したかもしれない。しかし、相手が自分の主治医となると、そうもいかない。「もしクリスチャンだと打ち明けたら、これからちゃんと治療してもらえないのでは」といった心配が頭をよぎり、口をつぐむ。こんなこともあるかもしれない。

その逆もある。私も地域の人たちの忘年会などに参加して、「先生、仕事たいへんでしょう」と言われても、たとえば「ここはCTも古いのしかないからね」などとは口にできない。患者であるその人たちを不安に陥れるわけにはいかないからだ。また、高血圧で通院している人が塩気のあるものを食べすぎているのを見て、注意すべきかしない方がよいのか、と悩んでしまうこともある。

先生たちは、どうやって患者との距離を保っているのか。患者兼友人、患者兼子どもの担任教師、患者兼バンド仲間といった人たちとの私的な交流では、どんな配慮をしているのか。ぜひ聞かせてほしいと思う。私自身は、「患者さんのほとんどは地域でいっしょに暮らす仲間や友人」という特殊な状況にあるこのへき地診療所の医師として、もうしばらくは“ほど良い関係性”を手探りで見つけていきたいと思っている。

LEAVE A REPLY