熊野 公束 (くまの・きみつか)

医療法人寿山会喜馬病院 理事長・院長

留学先:メルボルン大学 (2000年4月〜01年3月)

留学の経緯

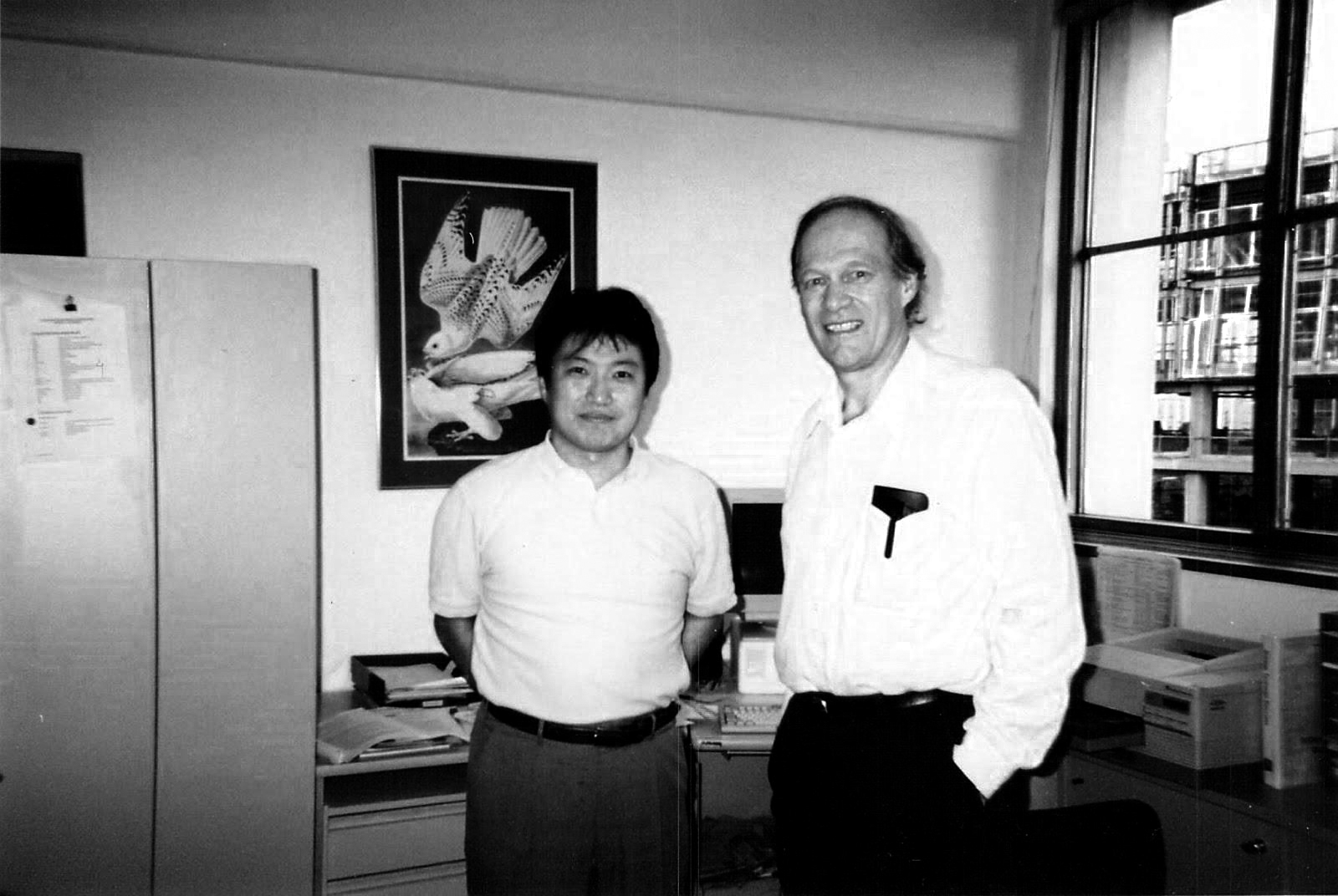

1990年に滋賀医科大学を卒業し、母校の外科学第2講座に入局しました。附属病院と関連病院で8年間外科の修練を積んだ後、母校の大学院に入り、研究生活を開始しました。当時、私が所属していたグループの主なテーマは消化管運動の研究でしたので、基礎医学(解剖学第一講座:当時)の研究室に所属しました。藤宮峯子先生(現札幌医科大学名誉教授)にご指導頂き、VIP(Vasoactive Intestinal Peptide)が腸管運動に及ぼす影響をテーマとしました。幸運にも研究は順調に進み、大学院2年目の半ば頃には論文の目処が立ち、時間的にも余裕ができました。その頃、恩師の藤村昌樹先生(現第一東和会病院名誉院長)が「海外で生活することはとてもいい経験になる」とお話をされていたことが印象に残っていましたので、藤宮先生に留学をお願いすると、あっさりとOKを頂いたのです。しばらくして、Melbourne大学Anatomy and Cell Biology講座への留学が決まりました。John Furness教授が、私の研究に興味を持って下さったとのことでした。しかし、いざ決まってみると語学力不足故に不安で一杯になってきました。ラジオ英会話やCNNニュース等を聞き、週1回家庭教師に個人レッスンを受け、自分なりに努力しましたが、不安は払拭されることなく、出発の時はやって来ました。

研究生活

2000年4月、メルボルンでの生活が始まりました。まずは銀行へ行き、カジュアルな服装の職員と英会話のレッスンをしているような雰囲気で銀行口座を開設しました。電気やガスの契約を電話でしなければならなかったのには苦労しました。

職場にはドイツやフランス、マレーシア、カザフスタン、スウェーデンなど様々な国から研究者が来ていました。

きちんとコミュニケーションがとれるかどうか心配でしたが、下手な英語でもじっくりと聞いてくれる人が多かったので随分助かりました。研究のサポート体制も充実していて、例えばオリジナルの実験器具を作りたい時は専門の職員に相談すると、迅速に作ってくれました。薬剤を投与した際の腸管運動の変化を腸管の内圧を測定し評価する実験をしていましたが、小動物の血管へのカニュレーションなど、臨床で培った技術が役に立ちました。

所属した研究室では、ほとんどの研究者が午後6時には帰っていました。もちろん週末に研究する人などいません。帰宅が遅くなったり週末を使ったりする実験計画を立てると、「何を考えているんだ、仕事だけが人生じゃない、家族のことをもっと考えろ」と同僚から注意されました。今でこそワークライフバランスという言葉をよく耳にするようになりましたが、彼の地では25年前にはすでに当たり前の考え方だったのかもしれません。ただFurness先生だけは特別で、毎日研究室に来ていたようです。クリスマス休暇で家族を連れてラボに出かけた時、「Merry Christmas!」と迎えてくれた笑顔が今も思い出されます。

01年1月、真夏のブリスベンで開催された学会で、研究の成果を発表する機会がありました。ネクタイを着用して行きましたが、会場に着くとほとんどの参加者がTシャツに短パンで、そのままビーチに行けるようなスタイルでした(Furness先生もアロハシャツに短パン、草履で登場されびっくりしました)。カジュアルすぎる会場の雰囲気に面食らいましたが、私も慌ててポロシャツに着替え、こんなリラックスした学会もいいな、と思いました。

日常生活

家主さんと家の賃貸契約を結ぶ際のことです。電話で昼に会う約束をしていたのですが、時間が来ても彼は来ませんでした。電話をもう一度かけると、会議中だからもう少ししたら行ける、とのこと。しかし、彼はなかなか現れず、結局、夜の8時にやって来ました。荷物の配達や電器工事の人なども約束通りの時刻にやってくるのは稀で、細かいことは気にしていない様子でした。最初は時間通りにいかないことにストレスを感じていましたが、そのうち気にならなくなりました。

オーストラリアは多民族国家で、世界各地の美味しい食事が楽しめました。特に気に入ったのはピザとワインでした。

家の近所に見つけた美味しいピザ屋さんの職人さんは、シリア出身のおじさんでした。ほぼ毎週この店にピザを買いに行き、とても仲良くなりよく話をしました。帰国が決まり、最後に店を訪れた際にそのことを伝えると、残念そうな顔をして、これは俺のおごりだ、と言ってピザを焼いてくれました。

その近くにはギリシャ出身の兄弟が経営している酒屋さんがあり、ワインについていつも詳しく説明してくれました。新しいワインが入ると、味見と称して店の奥でよく一緒に飲みました。俺はワインを飲むのが仕事なんだ、といつも顔を赤くして店に出ていたのも懐かしい思い出です。

家族4人での渡豪でしたが、当時5歳と3歳だった息子達がなぜか武道を習いたいと言い出し、近所のスポーツセンターで柔道を教えてもらうことになりました。指導者は日本人で、メルボルンで30年以上の柔道指導歴があり、オリンピック代表選手も指導したことがある先生でした。私も学生時代に柔道をしていたことを伝えると「君もやってみない?」と誘われ、少年教室を手伝うことになりました。夜間には青年部の練習もあり、海外の人達と稽古をするという得がたい経験ができたほか、柔道を通じても多くの友人を作ることができました。

大切なのは思い出

院での研究歴2年足らずで留学し、しかもその内容は基礎医学分野、大学院修了後はすぐに臨床に戻ってこれまで過ごしてきましたので、留学の経験が仕事に直接役立ったということはありません。しかし、留学期間中は、せっかくの機会を活かし、仕事だけでなく日常生活においても現地の人達とつながっていこうと決め、いろいろなことに積極的に取り組みましたので、楽しい思い出を沢山作ることが出来ました。帰国前、研究室の仲間達が送別のバーベキューパーティを開いてくれ、その際にFurness先生から手作りの修了証とお褒めの言葉を頂けたのは私の誇りです。

最近読んだ『DIE WITH ZERO』(ダイヤモンド社)という本の中に「最大限に人生を楽しむ方法は、経験を最大化すること」「人生で1番大切なのは思い出を作ること」とありました。

国内ではできない経験が得られる留学は、インパクトの強い思い出を作るには最適であり、人生をより豊かなものにしてくれることでしょう。チャンスがあれば挑戦することを是非お勧めします。

最後になりましたが、この場をお借りして、25年前未熟な私に留学の機会を与えて下さった藤村昌樹先生と藤宮峯子先生に、深く感謝を申し上げて筆をおきます。

LEAVE A REPLY