B001特定疾患治療管理料 3悪性腫瘍特異物質治療管理料

我が国の保険診療は、様々なルール(健康保険法等、健康保険法施行令等〈政令〉、療養担当規則〈省令〉、診療 報酬点数表〈告示〉、通知等)により司られています。これらのルールは、医療者に対し「安全で良質な医療の 提供」を求めており、同時に実施された行為の算定に於いて様々な要件を定めています。しかし、保険医が必 ずしもルールを正確に理解せず、誤った算定が行われている実態が有ります。本企画は、保険診療の正しい解 釈をお伝えし、保険医療機関の良質な医療の提供と共に、収益増大の一助となる事を期待しています。

今回は「B001特定疾患治療管理料 3悪性腫瘍特異物質治療管理料」(以下、「B001 3」と略す)を取り上げます。これ迄の流れを振り返りますと、平成2年4月版の診療報酬点数表甲表の第2章特掲診療料第1部療養上の指導等の中に「011-2」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料として、初めて収載され現在に至っています。

【現在の点数体系】

イ 尿中BTAに係るもの 220点

ロ その他のもの

(1)1項目の場合 360点、 (2)2項目以上の場合 400点

注1イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

注2ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

注3注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150点をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合は、この限りでない。

【算定要件のポイント(通知・留意事項等)】

(1)本管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2)本管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。

(3)腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載する。

(4)注3に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、本管理料を算定する当該初回月の前月において、「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。

(5)「D009」腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目を同一月に併せて実施した場合には、1項目として本管理料を算定する。

(6)当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(「D009」腫瘍マーカーの通知に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。

例: 肝癌の診断が確定している患者でα-フェトプロテインを算定し、別に、「D008」内分泌学的検査を行った場合、本管理料「ロ」の「(1)」に、「D008」内分泌学的検査の実施料と、「D026」の「5」生化学的検査(Ⅱ)判断料が加算される。

(7)特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。(令6保医発0305-4)

【「D009」腫瘍マーカー算定との関連ルール】

日常診療に於いて、本管理料と「D009」腫瘍マーカーの算定ルールに戸惑われる先生がいらっしゃるかもしれません。現行の解釈について少し噛み砕いてご説明します。

先ず、基本ルールとして、腫瘍マーカーは、悪性腫瘍が強く疑われる患者に対して、診断確定又は転帰決定までの間に1回を限度として「D009」として算定できます。診断が確定し、治療管理を開始した後の腫瘍マーカー検査費用は、「B001 3」に含まれ、原則として同月に「D009」と併算定できません。

具体的には、悪性腫瘍の治療管理を行っていない患者に腫瘍マーカー検査を行った場合、「D009」で算定可能です。一方、同一医療機関内に於いて悪性腫瘍の治療管理が有る場合、他の臓器の悪性腫瘍が疑われ腫瘍マーカー検査をした場合(例えば肺がんの既往歴・現病歴のある患者に対し、前立腺がんを疑いPSA検査を実施)は、「D009」ではなく、「B001 3」を算定します。悪性腫瘍の治療管理を行っていない他科に於いて実施される腫瘍マーカー検査を「悪性腫瘍特異物質治療管理料」として算定することは、違和感があるかもしれませんが現行の算定ルールとしてご理解ください。

又、例外規定として併算定の取り決めが有ります。「D009」の留意事項に、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合に於いては、「B0013」とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる」とされています。

ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために本区分「8」のエラスターゼ1を行った場合

イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、本区分「2」のα-フェトプロテイン(AFP)、本区分「10」のPIVKA-Ⅱ半定量又は本区分「10」のPIVKA-Ⅱ定量を行った場合(月1回に限る。)

ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として本区分「11」のCA125又は本区分「27」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)

エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して本区分「3」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合

以上の、ア、イ、ウ、エの病態は各臓器(膵、肝、卵巣、大腸 )の発がんの母地として、そのリスクが認められています。その為、他の臓器に悪性疾患の既往が有る場合でも、悪性腫瘍特異物質治療管理料と腫瘍マーカーの併算定が可能となります。

Dr.の保険診療 うっかりCheck

Q:選定療養の中の「診療報酬点数表の制限回数を超える医療行為」が、保険外併用療養費として認められています。その中に腫瘍マーカーの4種類(AFP、CA19-9、CEA、PSA)が含まれています。その運用は?

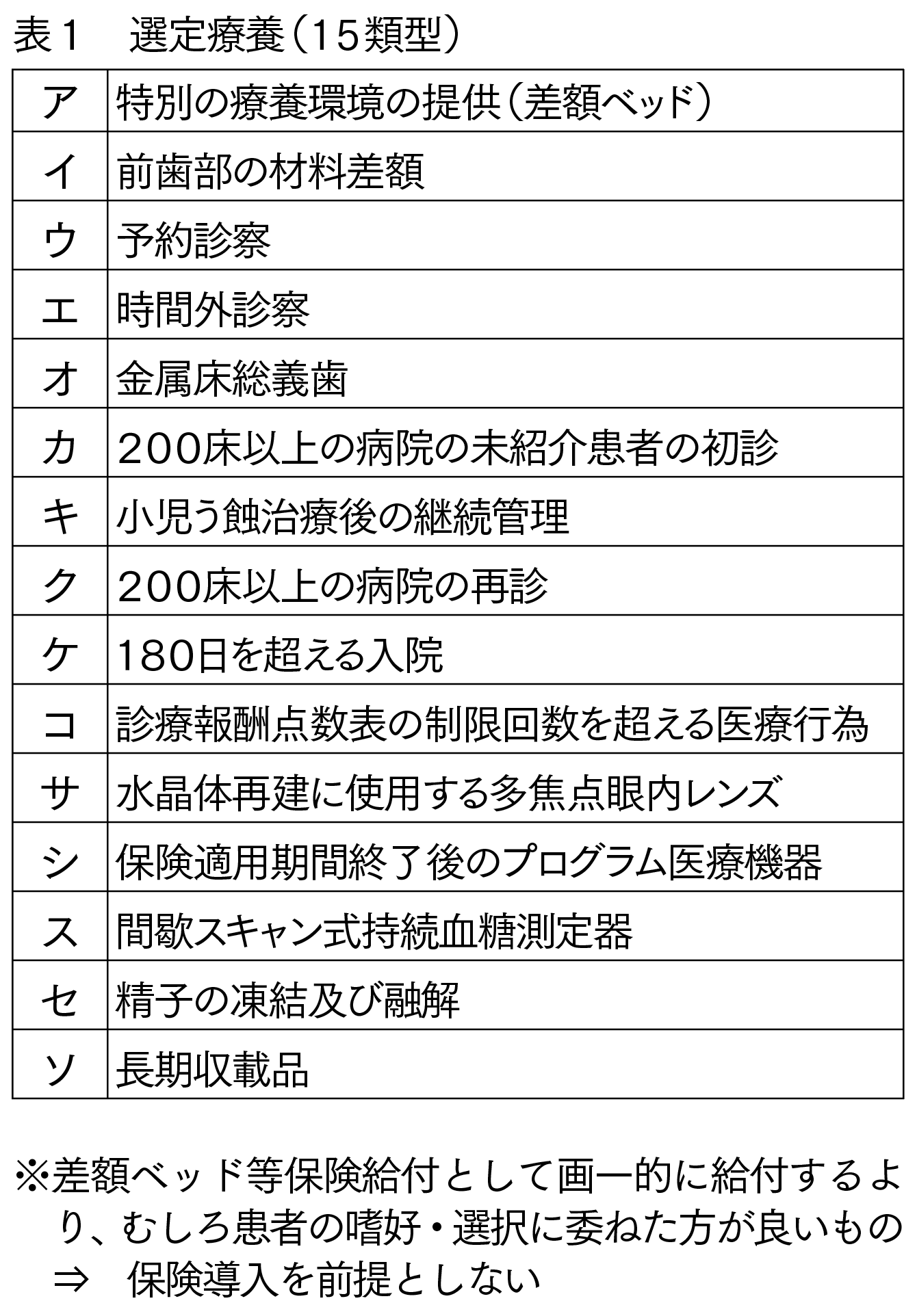

A:例えば、先生方が大腸がんの術後フォローアップ中に、半年毎にCEAをチェックする必要性を患者に説明したとします。しかし、患者の要望により毎月CEAのチェックを求められた場合、半年間に行われるCEA検査6回の内、5回を自費として請求する事が可能です。但し、腫瘍マーカー検査のこの様な運用については、患者に十分説明し、保険外診療としての費用を院内に掲示する必要が有ります。選定療養は“いわゆる混合診療”が認められる数少ない医療行為であり、令和6年度の改定後は15類型(表1)となった為、ぜひ覚えておいてください。

LEAVE A REPLY