韓国の医療を牽引する「ビッグ5」

ソウルには「ビッグ5」と呼ばれる大規模で有名な5つの病院があり、韓国の医療において重要な役割を果たしている。これらの病院は一種のブランドとして確立されており、国内外から多くの患者が訪れる。その内訳は、ソウルアサン病院(現代グループ設立、2715床)、セブランス病院(延世大学医学部附属:2437床)、サムスンソウル病院(サムスングループ設立:1951床)、ソウル大学病院(1762床)、ソウル聖母病院(カトリック大学校医学部附属:1374床)の5つである。2024年の世界病院ランキング(Newsweek発表)によると、ソウルアサン病院は22位に位置し、続いてサムスンソウル病院ががん治療で高く評価され34位、ソウル大学病院は81位にランクされている。

ところで、韓国のビッグ5の最大の特徴は、その規模の大きさにある。日本にも1000床を超える病院は30施設ほどあるが、最も大きな病院と比較しても、ビッグ5の規模は圧倒的だ。日本の代表的な大規模病院として、藤田医科大学病院(愛知県:1435床)、九州大学病院(福岡県:1275床)、東京大学医学部附属病院(東京都:1226床)が挙げられるが、いずれもビッグ5と比較すると大規模であるとは言えない。

もちろん、病院の規模が大きければ良いというわけではないという議論もある。しかし、ビッグ5の病院の多くは地方にも分院を持ち、スケールメリットを活かしている。

例えば、薬剤や医療機器を大量に購入することでコストを抑えたり、同じ病院グループ内で治験を実施しやすくしたりといった利点がある。また、こうした環境のもと、最先端の医療技術の研究・開発も積極的に進められており、実際に高度な医療が提供されている。こうした点からも、ビッグ5は単なる大病院ではなく、韓国の医療を牽引する存在であると言える。そして、評価のベンチマークは米国であり、残念ながら日本の病院ではない。

一方で、高度な専門医療を提供し、韓国全土から多くの患者が集まってくるビッグ5の存在は必ずしも良いことばかりではないという側面もある。その影響として、地方の病院の医療提供機能が脆弱化する傾向が指摘されている。具体的には、

患者の集中:手術などの高度かつ専門的な医療を受ける際、多くの患者がソウル市内のビッグ5を含む病院を選択する

医師の偏在:優秀な医師がビッグ5に集中し、地方の公共病院では深刻な医師不足問題が生じている

医療の質:ビッグ5は最先端の医療技術と設備を有し、韓国の医療水準を牽引している。逆に地方の病院の質に不安が起きる

といったことが生じ、韓国の医療システムの中心的な役割を果たしているビッグ5が、同時に医療の地域格差という課題も生み出している。

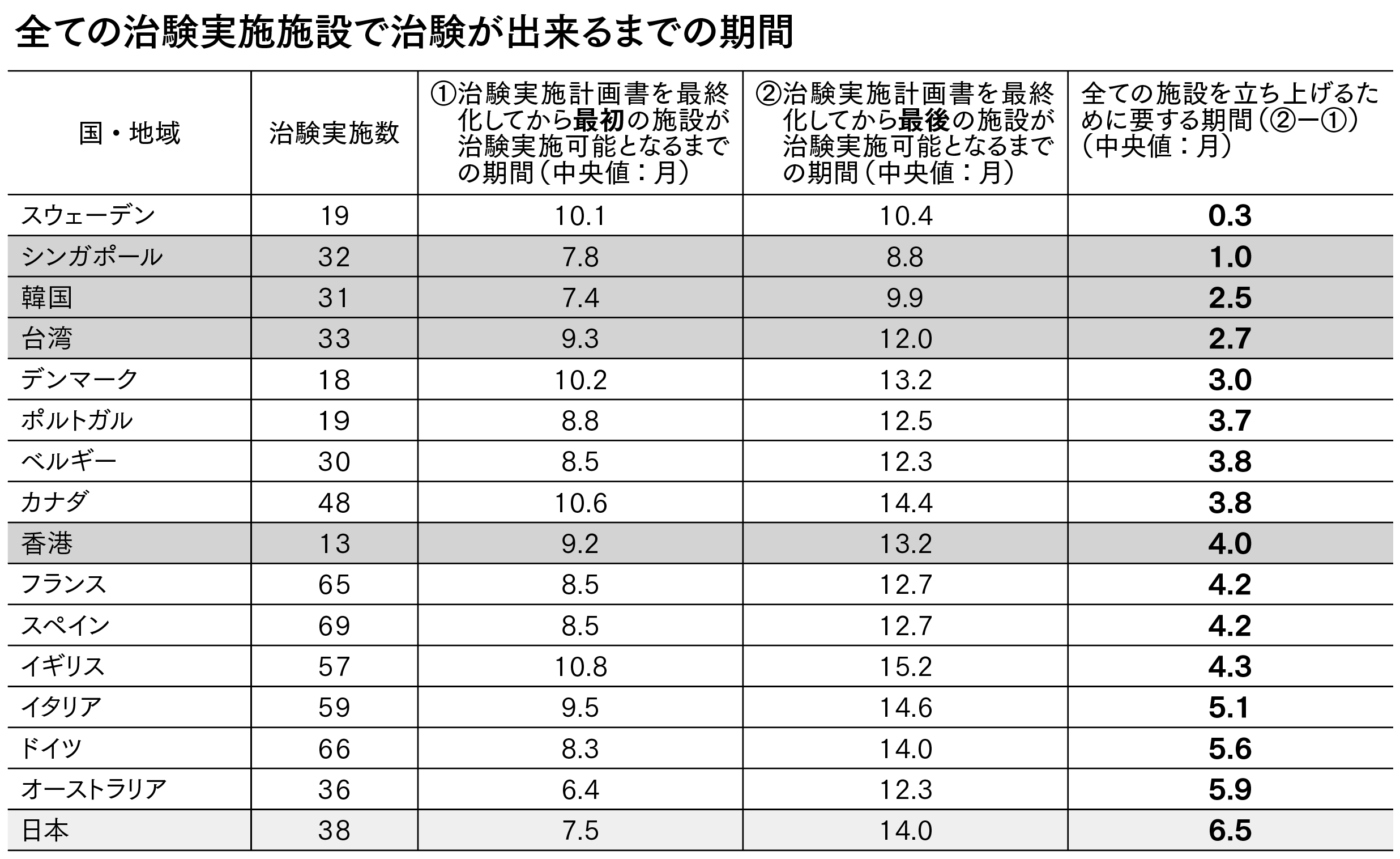

国際共同治験に関する状況

韓国は国際共同治験への参加に積極的な姿勢を示している。実際、米国の臨床試験登録サイト「ClinicalTrials.gov」に登録された国際共同治験の実施試験数を基にした2000年から18年の累積データでは、韓国は世界15位に位置しており、アジアの国々の中では最も多く、2253試験であった。これに続き、台湾が21位(1768試験)、日本は28位(1396試験)、中国は40位(867試験)となり、中国は上位30位を逃している。さらに、00年から18年にかけて韓国での国際共同治験の実施数は増加傾向にあり、23年には全体の約30.7%に参加していた。

韓国が国際共同治験において進んでいる点として、まず挙げられるのは症例の集約である。韓国では、特定の病院に患者が集中するため、多数の病院が関与する必要がなく、治験の効率が高い。また、治験開始前に必要な倫理審査委員会(IRB:Institutional Review Board)の手続きも、日本と比べてスムーズに進む仕組みが整っている。

具体的には、韓国ではIRBのセントラル化が進んでおり、1つの治験に複数の医療機関が参加する場合でも、各医療機関が個別に全ての審査を行う必要がない。また1つの治験につき1つの倫理審査で済むシングルIRBの導入も議論されており、審査の手間や費用が大幅に削減されている。実際、日本では治験の準備に時間がかかることが課題とされているが、韓国ではこうした制度改革により迅速な対応が可能になっている。

さらに、第三者認証の取得が進んでいる点が特徴的だ。例えば、韓国のサムスン医療センターは06年に米国の研究対象者保護プログラム認証協会(AAHRPP)の認証を取得し、現在では8つの医療機関がこの認証を受けている。AAHRPPの認証は米国を中心に世界15カ国の約250の組織が取得しており、近年では中国・台湾・韓国などアジアの主要機関が次々と認証を取得している。日本でも、22年に大阪大学の臨床研究センターがこの認証を取得しており、国際基準に対応する動きが見られる。

一方で、韓国で新薬を開発する製薬会社の数はそれほど多くなく、この点は日本とも共通している。日本で実施される国際共同治験のうち、日本企業がスポンサーまたは共同研究者として関与した割合は、わずか13.8%にとどまっている。日本の国際共同治験の増加は、主にグローバルメガファーマを中心とする海外企業の治験参加によるものとされており、この状況は韓国でも同様である。

欧米の状況は韓国や日本とは異なり、新薬メーカーの数が多いため、国際共同治験への参加率も高い。特に米国は、18年時点で年間684試験に参加しており、これは全体の77.5%を占め、世界最多となっている。欧州の主要国も積極的に国際共同治験に参加しており、ドイツは年間平均400試験(全体の約45%)、フランスは320試験(全体の35〜40%)、イギリスは12年以降、約350試験(全体の40〜45%)で推移している。このように、欧米では自国の新薬メーカーが積極的に国際共同治験を推進し、グローバルな治験ネットワークの中心的な役割を担っている点が、韓国や日本とは大きく異なる特徴である。

収益部門としての治験

また、韓国の病院はビジネスの視点から治験を「収益部門」として位置付けている点も注目に値する。その結果、病院と製薬企業の間で治験を通じたWIN-WINの関係が築かれ、積極的な治験誘致の姿勢が見られる。こうした取り組みが、韓国の治験市場の成長を支えていると言える。

さらに、韓国ではフェーズ1(第1相試験)への取り組みも積極的に行われている。例えば、ソウル国立大学病院には65床を備えた臨床試験センターがあり、第1相試験にも対応できる体制が整っている。一方、日本ではフェーズ1試験の施設は限られており、例えば東京大学医学部附属病院のPhase1ユニット(P1ユニット)は、厚生労働省の「早期・探索的臨床試験拠点整備事業」(11年度〜15年度)の支援を受け、12年5月に設置されたが、その規模は21床にとどまっている。このように、韓国と日本ではフェーズ1試験への取り組みの規模に差があるのが現状である。

LEAVE A REPLY