長島 梧郎 (ながしま・ごろう)

聖マリアンナ医科大学 執行役員(多摩病院担当)脳神経外科 教授、川崎市立多摩病院 病院長

留学先:米国国立衛生研究所National Institutes of Health)(1987年11月〜89年10月)

NIHへ留学するまで

私が留学したのは1987年10月、アメリカではHIV感染症が猛威を振るっていた時でした。85年に東京医科歯科大学を卒業し、当時は臨床研修制度が始まる前だったため、そのまま脳神経外科に入局。1年間の大学での初期研修と、1年間の国立立川病院での研修を終える間際の87年初めに、当時の教授であった稲葉譲先生から米国国立衛生研究所(NIH)へのVisiting Fellowとしての留学を指示されました。脳神経外科医としてやっと歩き始めたばかりで、殆ど手術もできない状態での留学です。学生時代はボートに明け暮れ、何とか卒業してギリギリ国家試験に受かった程度の学生だったため、高尚な研究マインドがあったわけではありません。全日本軽量級で優勝したとか、ユニバーシアード代表でイタリアに派遣されたとか、全日本大学選手権で総合優勝したとか、ボートに関しては誇れるものもありましたが、Visiting Fellowとしての心構えは何もできていませんでした。そして、当時のアメリカの状況から、親からは「独身で行くな」と厳命されました。ここからは急転直下です。当時26歳、ボート部を離れてから付き合うようになった同級生がいて、彼の妹とも飲み会で顔を合わせるようになっていましたが、アメリカ行きが決まった直後、2回目のデートで入籍という電撃結婚になり、一緒に渡米することになりました。ちょうど彼女も住友商事を退職し、友人の会社に就職しようか悩んでいるタイミングでした。

アメリカ生活の始まり

入籍してからパスポートやビザの取得などを終え、入籍1カ月後にはニューヨークに降り立ち、そこからレンタカーを飛ばしてワシントン入りしました。宿泊したのはホリデーイン、ちょうどハロウィーンで、レストランは仮装した人だらけでした。

NIHがあるGrosvenor-Strathmore駅から地下鉄で15分程のRockvilleという所にCongressionalという団地があり、NIHで働く多くの日本人がここにアパートを借りていました。自分の場合も、同じラボへ先に赴任していた方々があらかじめ部屋を用意してくれていたため、車を含めた家具の購入等々、生活ができる一通りの準備をしながら働き始めました。

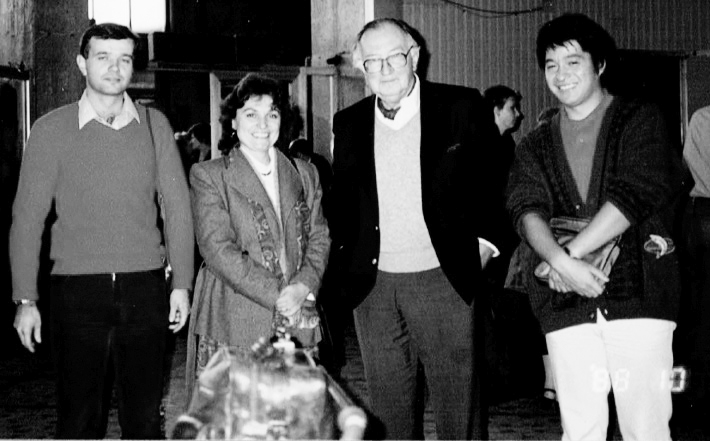

配属されたのはBldg 36のNINDS(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)内にあるNeuro-pathologyのラボ。チーフはKlatzo博士で、稲葉譲教授とはBlood Brain Barrierの研究で旧知の仲であり、鶴巻温泉病院病院長の鈴木龍太先生を始め、代々東京医科歯科大学脳神経外科の医局員がVisiting Fellowとして留学していました。隣にあるSpatz博士とBrightman博士、そしてSokoloff博士のラボには、代々順天堂大学脳神経外科からVisiting Fellowが派遣されていました。越谷市立病院の丸木親先生もその1人です。医科歯科大学脳神経外科からは他にBldg 10にあるRappaport博士のラボに2名おり、多くの日本人がNIHで研究にいそしんでいました。

研究生活の違いとプライベートの充実

当時の日本での研究は、器具の準備から研究1つ1つの工程まですべて自分で行っていましたが、アメリカでは多くのテクニシャンがおり、日々の業務は計画に則って決められた作業を行っていました。赴任した当初は、ドイツのMax-Planck研究所から期間限定で研究に来ていたHossmann博士の研究の助手を務め、その後は4.7テスラの実験用MRIを用いた脳虚血のMR spectroscopyの共同研究などを行っていました。もう30年以上前のことで記憶があいまいな部分もありますが、Klatzo博士が自らneuro-travelerと揶揄された通り、1カ月間ヨーロッパの各地の学会をめぐって発表したり、キーウエストやケベックに行ったり、研究者としてそれなりに楽しい日々を送っていました。

プライベートでも、冬にはキリントンやシアトルへスキーをに行ったり、当時は東海岸のアトランティックシティーにカジノがあり、トランプタワーでカジノに興じたりと充実していました。Naval Academyで有名なアナポリスで遊んだ後に、近くにあるRiverside Innというレストランでワタリガニに舌鼓を打つなど、あっと言う間の2年だったような気がします。

様々な人たちの支え

東京大学脳神経外科の斉藤延人教授、自治医科大学の川合謙介教授、アルツハイマーの研究で有名な元理化学研究所の髙島明彦先生、元神戸大学前医学部長の南康博先生など、当時一緒に過ごし、日本に帰ってきてから要職に着かれた方も大勢います。そんな中でも一番お世話になったのが、順天堂大学からいらしていた張嘉仁先生かと思います。中華街で中華料理店の店長をした後、奮起して鹿児島大学医学部に入り、卒業後順天堂大学脳神経外科に入局。NIHにほぼ同時期に来ていたので、家族ぐるみでお付き合いさせてもらっていました。人生経験が豊富で、自分より5歳以上年長であり、映画や歴史、料理など様々な事に精通していたため、26歳で若輩の自分にとってはとても刺激的な人でした。NIHで仕事を始める際に求められる様々な講習会は、当然すべて英語なので半分も聞き取れない状況の中、暇に飽かして昔の彼女の名前をメモ帳に書き、ワイシャツのポケットに入れたのを忘れて洗濯に出して奥様にひどく叱られていたのを今でも思い出します。帰国後、肺がんで命を落とされましたが、いまだに命日には家族ぐるみで食事をしたりしています。

2年間の留学生活は、原著論文1編、共著2編を残し終わることになりましたが、異国の地でつながった人たちは人生の大きな宝になりました。NIHだけでなく、当時父親が勤務していたジャパンエナジーのニューヨーク支店の方々、義父の友人で当時ワシントンIBMに勤務されていた方など、多くの方々に支えられながらの2年間だったと思います。改めて当時お世話になった方々に心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。そして、若い人たちには、後先のことは考えずに、チャンスがあれば留学することを強く勧めたいと思います。

余談

そうそう、実は留学中にセスナの免許を取りました。Rockvilleの近くのGaithersburgという所にMontgomery County Airparkという飛行場があり、レンタカー同様セスナもレンタルできます。車でAirparkまで行き、セスナでニューヨークに飛んで中華街で食事をして帰ってくるとか、アトランティックシティーまでセスナで遊びに行くなど、研究以外も充実した日暮を過ごしたように思います。

LEAVE A REPLY